宋万鸣、梅强|琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考

琴曲《捣衣》作者潘庭坚再考

宋万鸣、梅强

著名琴曲《捣衣》见诸明《风宣玄品》以来二十余种琴谱,流传至今。一般认为作者为“唐潘庭坚”,其说盖本于明杨抡《太古遗音•捣衣》解题所云“斯曲乃唐人潘廷坚所作”。然纵观有唐一代文献,未见与之相关的材料,杨抡之说为琴史留下一桩公案。严晓星曾撰《< 捣衣 > 作者潘庭坚考》辨析之,认为史籍可考之“潘庭坚”有南宋潘牥(字庭坚)、元末明初潘庭坚(字叔闻)两人,此曲作者最有可能是后者。严先生发现了杨抡之误,可谓目光敏锐。不过《捣衣》曲作者究竟为谁,本文有一点不同的看法。

首先,严晓星否定南宋潘牥(庭坚)的主要根据是“找不到他与琴有关的丝毫线索”。事实上,潘牥与琴的关联在文学史料中却有不少。潘牥字庭坚,号紫岩(见南宋黄升《中兴以来绝妙词选》卷九、南宋周密《齐东野语》卷四、明杨慎《词品》卷五等),故而宋人亦称之“潘紫岩”,如南宋赵闻礼辑《阳春白雪》卷六《乌夜啼》署“潘紫岩”(小注“牥庭坚”)。潘牥之诗文集亦题“紫岩集”(见清厉鹗《宋诗纪事》卷六十五《潘牥》)。与潘牥同时的刘克庄尝辑《千家诗选》,卷十七《器用门》即选录了潘紫岩所作三首《琴》诗,其一曰:“只是寻常操,传来便不同。初疑声已尽,旋觉曲方中。清碎如章草,和平似国风。自从今夕听,吾耳一生聋。”其二曰:“操高不救西山死,瓢饮空称陋巷贤。二调只堪弹我听,不消举此贵人前。”其三曰:“道人清夜理瑶琴,爱学啼乌啭羽音。莫把世人工拙论,世人弹耳不弹心。”同书卷五《气候门》录有潘紫岩七律《喜晴》,颈联云:“扫石安排朝晒药,约僧准备晚听琴。”此外,宋元之际刘瑄《诗苑众芳》录有署名潘牥的《雪中听绵州邓道士琴》:“黄冠家万里,忽此动瑶琴。岁暮多风雪,天涯少信音。凄凉当日事,寂寞此时心。我醉君休去,蒲团共夜深。”从其诗文中体现的对琴境的理解、对琴曲的熟稔(“爱学啼乌啭羽音”化用羽音之《乌夜啼》),以及听琴之事的寻常来看,潘牥非但不是与琴毫无关联,而且是于琴修养颇高。这比起仅根据元末明初潘庭坚(叔闻)曾为富阳教谕,“孔门的礼乐制度自然不会不懂”,“而琴,在文庙演乐里,又是那么一个不可或缺的乐器”这样的推断来说,似乎要切实得多。

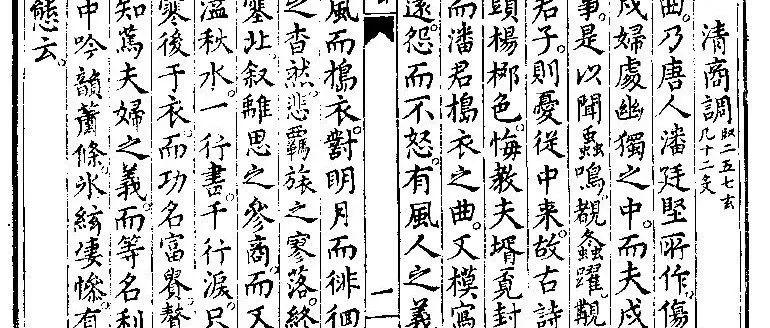

更为重要的是,潘牥确有题为《捣衣曲》之作。南宋时期上饶名儒赵蕃(号章泉)、韩淲(号涧泉)选唐人七言绝句 101 首编为《唐诗选》五卷,谢枋得为之作注,此即流行于宋元的《注解章泉涧泉二先生选唐诗》。谢注每有胜义,且常引时贤之作与选诗互相发明,如注《乌衣巷》引叶适之《晋元帝庙记》,注《春晚游鹤林寺》引辛弃疾之《摸鱼儿》词等。该书卷二注王昌龄《闺怨》时云:“又不若潘廷坚《捣衣曲》,志趣高远与此诗异矣。‘捣衣捣衣复捣衣,捣到更深月落时。臂弱不胜砧杵重,心忙惟恐捣声迟。妾身不是商人妻,商人射利东复西。妾身不是荡子妇,寂寞空房为谁守。妾夫为国戍边头,黄金锁甲跨紫骝。从渠一去三十秋,死当庙食生封侯。如此别离犹不恶,年年为君捣衣与君著。”“廷”可通“庭”(假借,朱骏声《说文通训定声•鼎部》),“潘廷坚”即“潘庭坚”。谢氏以理学立身,生当宋末国仇家恨之际,恒念救亡图存,其注诗也多体现出他洗濯淬砺之耿耿志节。相较于唐代闺怨诗,潘牥《捣衣曲》飒爽豪迈,格调高昂,鼓励征人平边立功,有一去不返之决绝,是以谢氏尤其推崇。

南宋周密《齐东野语》卷四谓潘牥“尤长于古乐府”,惜乎传世不多,此《捣衣曲》即赖谢注乃得传世。谢注一直到明中叶犹有较大影响,明杨慎《绝句衍义序》云:“谢叠山注章泉、涧泉所选唐诗百绝,敷衍明畅,多得作者之意,艺苑珍之。”潘牥《捣衣曲》也由此流传开来。明单宇《菊坡丛话》卷二十二:“潘廷坚作《捣衣曲》……谢叠山云志趣高远,异于众作”,完全是因袭谢注。以其“异于众作”的典型性,潘牥《捣衣曲》在众多闺怨诗中脱颖而出,其辞也被吸收进琴曲歌词中,《风宣玄品》卷四《捣衣》曲无论曲名还是歌词全同潘牥诗。《风宣玄品》是今见最早收录《捣衣》的琴谱。

而到了杨抡《太古遗音•捣衣》,“潘廷坚”不仅成了“唐人”,琴曲歌词内容也扩充为十二段。不过从末两段对原诗的因袭,以及杨抡解题谓斯曲“志趣高远”云云,可见其母本正是《注解章泉涧泉二先生选唐诗》所引潘牥《捣衣曲》。以杨抡为代表的“琴歌派”时有对前人辞章作扩充处理的做法,最典型者即同书之《阳关操》与《阳关三叠》。《太古遗音•捣衣》扩充之词,则又落入唐人闺怨诗之窠臼,承其悲苦之基调,措词及意象俗套,如“忆别时,经几度寒暑,心独苦”“天涯何处觅形踪,令我悔恨无穷”,直白显露,与解题“有风人之义”殊不合,更与“志趣高远”无涉。更有甚者,潘牥原诗是以闺中口吻鼓励征人建功立业,因有“从渠一去三十秋,死当庙食生封侯”之句,杨抡《太古遗音•捣衣》第十二段保留了原句,而解题却说“盖惟知笃夫妇之义,而等名利如土梗矣”,出现这种矛盾正是琴曲歌词杂糅了潘牥原诗及时人敷衍之作的结果。杨抡《太古遗音》在明中后期影响极大,此后《乐仙琴谱》《琴苑心传全编》《蕉庵琴谱》《枯木禅琴谱》等所收《捣衣》皆沿袭杨抡解题,此误遂延至今。之所以误宋为唐,私意以为严晓星所云“‘捣衣’又是唐人诗文中一再出现的意象,歌之咏之,竟无餍足,给读者的印象太深刻了。后人看到名为‘捣衣’的琴曲,随手标作者为‘唐人’,当出‘想当然耳’”是成立的。只是对于明人来说,宋人潘牥较之本朝功勋且主持过会试的潘庭坚(叔闻),恐怕更加陌生一些。

那么我们能否就此说南宋潘牥即琴曲《捣衣》的作者?恐怕还是不能。琴曲创作过程具有一定复杂性,尤其明清两代的琴歌,带有中国民间音乐两大特点,即集体性与变异性,作者实难确定。此外,在讨论琴曲来源时,也应当区分歌词母本与曲调本身来源两个层次。从今人打谱的《捣衣》曲调来看,严晓星附记所引琴家李枫的意见大抵是不错的,是以清戴长庚《律话》下卷《捣衣释》才会有“此操作法与他曲异,大约潘廷坚用古法制曲,不用唐人之律,而于宋人之律更远矣”之论。只是戴长庚所认为的“古法”,仍不免托古心理,实际上其曲乃民间小调套在以潘牥《捣衣曲》为基础创制的新词之上。至此,我们只能说琴曲《捣衣》的母本与南宋潘牥《捣衣曲》诗有关,却不好说潘牥就是《捣衣》曲的作者。

最后值得一提的是近人夏莲居对此曲的阐发,一改杨抡《太古遗音》以来“伤闺怨也”之说,而云:“虽多凄清之音,颇具悲壮之气,毫无儿女情长、英雄气短之态。故知前人制曲、命名,用意良深。若仅以捣衣为名,则囫囵吞枣,实难得其要领”。今天通行本《捣衣》曲的确很难听出其中有“伤闺怨”之意,这大概也和琴曲糅合了太多元素有关,这就是琴曲传承中的变异性。夏氏此论主要得之于曲调本身,恐怕也因读过琴曲歌词中所保留的潘牥《捣衣曲》之句,觉其异于传统之捣衣诗。夏莲居所论与潘牥原诗之意有着某种程度的暗合,其可说是潘牥的异代知音了。

原载《艺术探索》2022年第1期

《捣衣》作者潘庭坚考

严晓星

一

《捣衣》一曲,初见于明代中期《风宣玄品》(1),复见于略后的杨抡《太古遗音》,前者未标出作者,后者则谓“斯曲乃唐人潘廷坚所作”(2)。其后四百余年间,有二十多种琴谱收录此曲,虽然存在同题异曲的现象,但它们表达的主题基本一致,倘若提到作者,也多半说是“潘庭坚”或“潘廷坚”(3)。

潘庭坚何许人也?唐代文献里并没有这样一个人物,后世关于唐代的记载里也没有——除了琴谱。然而,查阜西先生在《中国古代音乐名作讲稿(古琴部分解说提纲)》中转述了杨抡《太古遗音》的《捣衣》解题后说:

但潘庭坚的原诗只有六句五言诗,只其中“万户”两字带有反战情绪,杨抡此曲另有新词,有意地把“万户”两字去掉,使得“反战”的思想被冲淡了。(4)

《风宣玄品》、杨抡《太古遗音》中的《捣衣》,都是有词的琴歌,与今时流传极广的同名纯器乐曲不同,所以查阜西讲到“新词”云云。但“潘庭坚的原诗”从何而来,百思不得其解。唐诗中,有“万户”两字、反战情绪,与“捣衣”相关的“六句五言诗”,似乎只有李白的《子夜吴歌》第三首了:

长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。良人平胡虏,何时罢远征?(5)

有没有可能是查阜西一时失误?待考。

或问:古代琴曲,好托为更古之人的创作,《捣衣》会不会也是这般的例子?古谱中所列的曲作者,只有少量可信,绝大多数无法令人信服,这是事实。试想,黄帝、周文王、师旷、孔子、屈原、柳宗元……凭着常识就可以知道他们不可能是十五世纪以后才出现的那些曲谱的作者。而“唐人潘廷坚”,一个名不见经传的人物,谁会把作品伪托给他呢?

但“潘庭坚”或作“潘廷坚”,历史上是实有其人的,却远不是在唐代。

二

南宋的潘庭坚,《宋史》有传,云:

潘牥字庭坚,福州闽人。端平二年策进士,牥对曰:“陛下承休上帝,皈德匹夫,何异为人子孙,身荷父母劬劳之赐,乃指豪奴悍婢为恩私之地。欲父母无怒,不可得也。”又曰:“陛下手足之爱,生荣死哀,反不得视士庶人。此如一门之内,骨肉之间未能亲睦,是以僮仆疾视,邻里生侮。宜厚东海之恩,裂淮南之土,以致人和。”时对者数百人,庭坚语最直。

会殿中侍御史蒋岘劾方大琮、刘克庄、王迈前倡异论,并诬牥姓同逆贼,策语不顺,请皆论以汉法。牥调镇南军节度推官、衢州推官,历浙西提举常平司。迁太学正,旬日,出通判潭州。日食,应诏上封事曰:“熙宁初元日食,诏郡县掩骼,著为令。故王一抔浅土,其为暴骸亦大矣。请以王礼改葬。”又移书丞相游佀申言之,佀心善其言,方将收用之,而牥卒。(6)

这位潘庭坚还是位传奇人物,周密《齐东野语》卷四“潘庭坚王实之”条:

……同时富沙人紫岩潘牥庭坚,亦以豪侠闻,与实之不相下。庭坚初名公筠,后以诏岁乞灵南台神,梦有持方牛首与之,遂易名为牥。殿试第三人,跌宕不羁,傲侮一世。为福建帅司机宜文字日,醉骑黄犊,歌《离骚》于市,人以为仙。尝约同社友剧饮于南雪亭梅花下,衣皆白。既而尽去宽衣,脱帽呼啸。酒酣客散,则衣间各浓墨大书一诗于上矣。众皆不能堪。

居无何,同社复置酒瀑泉亭。行令曰:“有能以瀑泉灌顶,而吟不绝口者,众拜之。”庭坚被酒豪甚,竟脱巾髽髻,裸立流泉之冲,且高唱《濯缨》之章。众因谬为惊叹,罗拜以为不可及,且举诗禅问答以困之,潘气略不慑,应对如流,然寒气已深入经络间矣。归即卧病而殂。既不得年,又以戏笑作孽,不自贵重,闻者惜之。

庭坚才高气劲,读书五行俱下,终身不忘。作文未尝视草,尤长于古乐府。年六、七岁时,尝和人诗云:“竹才生便直,梅到死犹香。”识者已知其不永。其论巴陵一疏,至今人能诵之,以此终身坎坛焉。刘潜夫志其墓云:“公论如元气兮,入人之肝脾。有一时之荣辱兮,有千载之是非。昔在有周兮,观孟津之师。于扣马之谏兮,曰抉而去之。彼八百国之同兮,不能止一士之异。呜呼!此所谓世教兮,所谓民彝。”正谓此也。

余少侍先君子,皆尝识之,转眼今五十年矣。(7)

南宋王应麟《困学纪闻》(8)、元陆友仁《吴中旧事》(9)也有关于他的零星记载,但找不到他与琴有关的丝毫线索。《捣衣》是他作的可能性很小。

三

元末明初,有另一位潘庭坚。《明史·列传·范常》附潘庭坚传:

潘庭坚,字叔闻,当涂人。元末为富阳教谕,谢去。太祖驻太平,以陶安荐,征庭坚为帅府教授,慎密谦约,为太祖所称。下集庆,擢中书省博士。婺州下,改为金华府,以庭坚同知府事。时上游诸郡次第平定,择儒臣抚绥之,先后用陶安、汪广洋于江西,而庭坚与王恺守浙东。太祖为吴王,设翰林院,与安同召为学士,而庭坚已老,遂告归。洪武四年复召至,主会试。

子黼,字章甫,有文名,官至江西按察使。会修律令,留为议律官。书成,卒。黼谨饬类父,而文采清雅过之。父子皆以乡校显,时以为荣。(10)

明中期廖道南有《翰林院侍讲学士潘廷坚》(11),内容出入不大,可见潘庭坚生平大抵如此。而推荐潘庭坚入幕的陶安写有《送教谕潘君序》(12),以潘氏的同门兼密友写潘氏事,最值得重视。可惜的是,这篇不足五百字的序,主要写的是潘庭坚的家学与出任富阳教谕的始末,也没有写到他与琴的直接关联。

但既然潘庭坚曾为“教谕”,孔门的礼乐制度自然不会不懂。《送教谕潘君序》说他“初仕富阳教谕,脩广庙学,文教焕兴”,那么文庙演乐,总还是在行的吧?而琴,在文庙演乐里,又是那么一个不可或缺的乐器。

此外,陶安有《寄潘章甫二首》诗,其一云:

每怀文学掾,绝类玉堂仙。家有双峰记,书经五世传。风摇秋案烛,露洗晓池莲。古卷存庐舍,无时不诵弦。(13)

“无时不诵弦”,正是典型的孔门乐教。潘章甫(黼)应该是会奏琴的。他的父亲潘庭坚是不是也如此,没有直接材料可以证明,但要说一无所知,也不可能。

由此可见,潘庭坚对琴,最低限度是熟悉和了解的,而会奏琴的可能性也很大。当然,即使他善于奏琴,也不能证明《捣衣》就必定出自其手,但《捣衣》作者如果是他,肯定比所谓“唐人潘庭(廷)坚”要可靠得多,更有说服力。

倘若如此,对明人来说,“本朝”、“国朝”的潘庭坚,为什么成为“唐人”?大约是他大半生处在元末乱世,明初即已去世,声名不彰,百余年后更是知者鲜矣。而“捣衣”,又是唐人诗文中一再出现的意象,歌之咏之,竟无餍足,给读者的印象太深刻了。后人看到名为“捣衣”的琴曲,随手标作者为“唐人”,当出“想当然耳”。

而元末汉人对蒙元的战争,实有民族解放的性质,这大约是“平胡虏”这一群体感情得以发酵、琴曲《捣衣》被创作出来的时代背景。这也就可以理解,为什么杨抡《太古遗音》在此曲的解题中,固然说它是“伤闺怨也”,却更强调“志趣高远,怨而不怒,有风人之义焉”(14),直到近代的《梅庵琴谱》,还说它“慷慨激昂,盖兼儿女英雄之情而不失其正”(15)。若谓这也是一种“想当然耳”,也算事出有因罢。

戊子芒种后一日

附记:

本文初稿既成,就教于台北琴家李枫女士,她回复说:“弹此曲,全是花鼓歌调子。依我弹琴的经验,无论指法及旋律皆不似唐曲,既然出现在明,我想应归类在明曲,与唐无关……的确应是明人作品,而且是民歌改编的。”这是从琴曲本身的音乐表现得出的证据,似乎颇可为《捣衣》为明初潘庭坚所作之说增添几分说服力,故录之于此,并向李枫女士致谢。戊子五月初十日。

又,1956年,音乐家舒模评徐立孙先生演奏的《捣衣》“曲调本身很近似西北一带的民歌,因此使人很易理解而感亲切”(《感人的民族器乐演奏》,载《文艺报》1956年第17期)。西北的陕西、甘肃等地也是花鼓歌流传的地域,也许舒模想起的正是花鼓歌的曲调。戊子六月廿八日。

原刊《书品》2010年第6辑

(1)[明]朱厚爝辑订:《风宣玄品》卷四,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第二册,北京:中华书局,1980年11月,第150页。按:此处题作“捣衣曲”。

(2)[明]杨抡辑订:《太古遗音》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第七册,北京:中华书局,1981年3月,第129页。

(3)据查阜西:《存见有谱古琴曲总表》,载查阜西编纂:《存见古琴曲谱辑览》,文化艺术出版社,2007年3月,总第15-16页。

(4)黄旭东等编:《查阜西琴学文萃》,杭州:中国美术学院出版社,1995年8月,第542页。

(5)瞿蜕园等校注:《李白集校注》卷六,上海:上海古籍出版社,2007年9月,第452页。

(6)[元]脱脱等撰:《宋史》第三六册,卷四二五,北京:中华书局,1990年12月,第12671页。

(7)[宋]周密撰:《齐东野语》,北京:中华书局,1983年11月,第70-71页。

(8)[宋]王应麟撰:《困学纪闻》(全校本)卷十八,上海:上海古籍出版社,2008年12月,第2000页。所记为:“潘庭坚《题岳麓寺道乡台》曰:坡仙不谪黄,黄应无雪堂。道乡不如新,此台无道乡。青山非其人,山灵能颉颃。一落名胜手,境与人俱香。悲吟倚空寂,临眺生慨慷。道乡不可作,承君不可忘。”

(9)[元]高德基、陆友仁等撰:《平江记事 吴中旧事 淞故述 吴乘窃笔》,上海:商务印书馆,1939年12月,第5页。按:本书每种单独编页。陆友仁称:“余每登姑苏台,读潘庭坚柱间洞仙歌,辄徘徊不忍去。”

(10)[清]张廷玉等撰:《明史》第十三册,卷一三五,北京:中华书局,1974年4月,第3918页。

(11)[明]廖道南撰:《殿阁词林记》卷四,载余来明,潘金英校点:《翰林掌故五种》,武汉:武汉大学出版社,2009年8月,第139页。

(12)[明]陶安撰:《陶学士集》卷十三,载[清]纪昀主编:《四库全书》第1225册,上海:上海古籍出版社,1987年6月,影印文渊阁本,第736页。

(13)[明]陶安撰:《陶学士集》卷三,载[清]纪昀主编:《四库全书》第1225册,上海:上海古籍出版社,1987年6月,影印文渊阁本,第616页。

(14)[明]杨抡辑订:《太古遗音》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第七册,北京:中华书局,1981年3月,第129页。

(15)中国音乐家协会江苏分会筹委会编:《梅庵琴谱》卷中,南京:江苏文艺出版社,1959年10月,第二七叶。按:本书每卷单独编叶。

又记:

大约在二〇一四年,友人告知,有位外国琴人有与本文类似的观点,怀疑我有剽窃行为。友人答复说:“严晓星是不会剽窃的。”非常感谢她的信任。本文写于二〇〇八年六月,一写完就发给台北琴家李枫女士请教,电邮尚在,可以为证。那位外国琴人的观点,倒可能在此之后。不过殊途同归,终是乐事,记之聊备他日一笑云尔。

二〇一八年四月十一日

二〇二〇年最后一日凌晨,得重庆梅强先生出示他写的未刊文稿《琴曲〈捣衣〉作者潘庭坚再考》,非常感谢他对拙文的补正。抛砖引玉,此之谓也。在征得同意后,将他的文章附在这里,供读者参考。

二〇二〇年十二月三十一日